オフグリッドハブ構想

国土の狭い我が国において、移動式トレーラーハウスを広く普及させるには、「置き場所の問題」を解決する必要があります。

その解決策として、私たちオフグリッドフィールドは、遊休地や既存の公園を活用したフィールド「オフグリッドハブ」を全国各地に展開する計画を進めています。

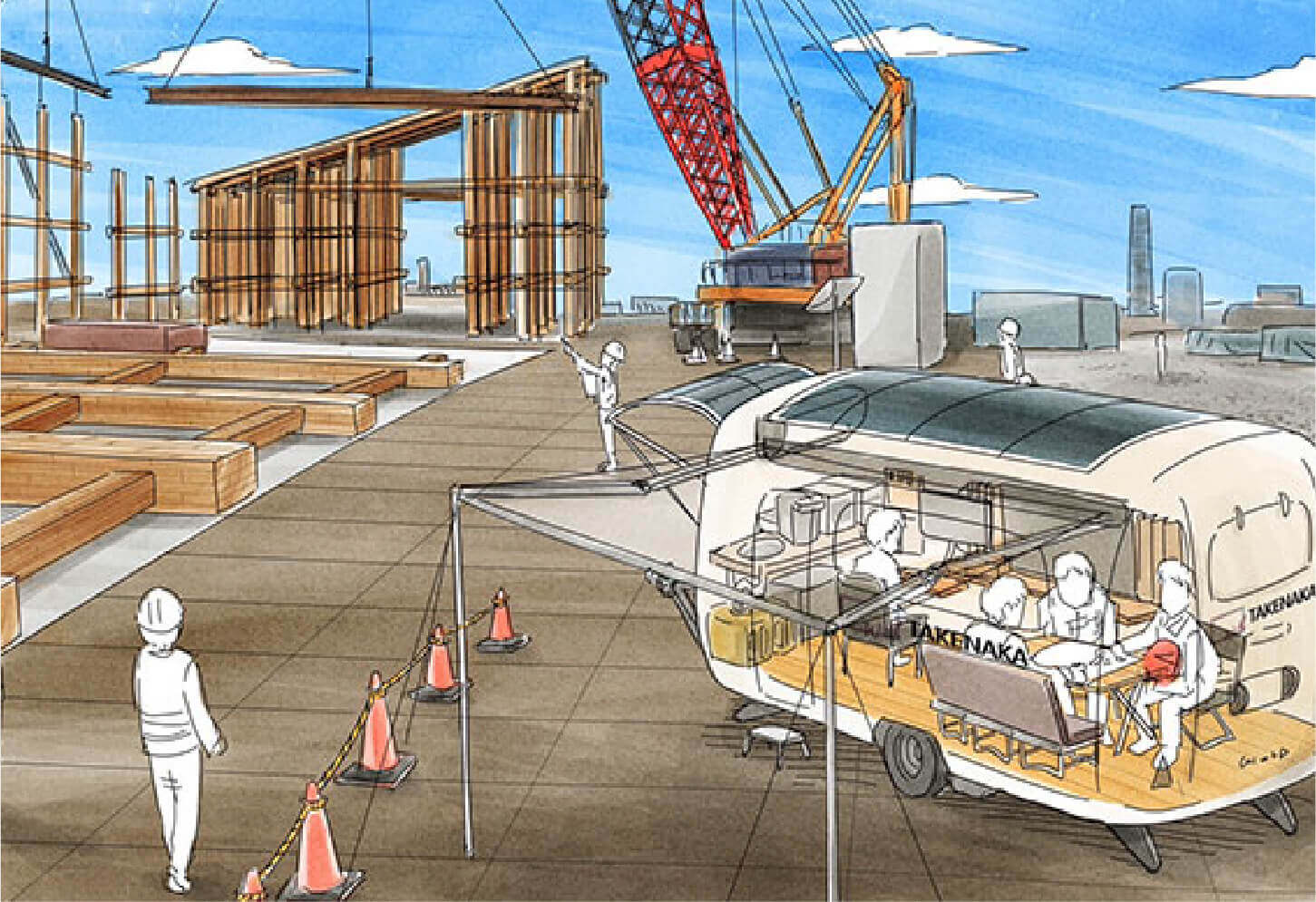

オフグリッドハブは、オフグリッド技術を保有・開発する企業とのコラボレーション拠点として、実証実験・体験・PRの場となるショールーム機能を備えます。

さらに、子どもたちの防災合宿や企業のアウトドア研修など、ソフト面を充実させることで、平常時にも持続可能な運営モデルを構築。

万が一の災害時には、全国各地のオフグリッドハブからトレーラーハウスを派遣できる仕組みづくりを進めています。

インフラ課題を超えるための“場”づくり

これまでの社会は、固定化されたインフラの上に成り立ってきました。しかし、災害や気候変動の激甚化により、その“固定”こそが社会の弱点になりつつあります。

オフグリッドフィールドは、電気・水・トイレ・ごみといった生活インフラを既存設備に頼らず自立させる技術を持つ企業と連携しています。

次のステップとして、それらの技術を「体験し、学び、連携するための場」として整備するのがオフグリッドハブです。

単なる展示ではなく、“社会に開かれた実証と発信のフィールド”として、地域の防災・教育・環境活動の核を担います。

収益性と社会貢献を両立する「持続可能なオフグリッドハブ・ビジネスモデル」

オフグリッドハブは、単なる実証実験に留まりません。私たちはこれを、地域の未来を創造する持続可能なビジネスモデルとして設計しました。

【仕組み】企業・地域・事業者が三方よしとなるエコシステム

このモデルは、フランチャイズ方式での展開を想定し、地域のフィールド運営事業者、教育機関、そして自治体が連携する強固なネットワークを構築します。

1. 民間企業による社会貢献(物納スキーム)

・宿泊型のオフグリッド型トレーラーハウスを、地域の活性化に賛同する民間企業が、「企業のふるさと納税(物納)」を活用し、自治体へ寄贈します。

・これにより、企業は社会貢献と同時にブランドイメージの向上を実現できます。

2. 自治体と事業者の連携

・自治体は寄贈されたオフグリッド型トレーラーを、地域の防災拠点、観光資源、そして環境・防災教育の場として活用します。

・地域のフィールド運営事業者は、自治体からトレーラーの運営を委託され、主に宿泊料金を収益源として、事業を安定的に運営します。

【提供価値】地域に「自立」と「魅力」をもたらす

このスキームは、関係者すべてにメリットをもたらします。

オフグリッドハブは、地域に新たな価値を生み出し、関わる全ての主体が持続的に発展できる「三方よし」の未来型ビジネスモデルです。

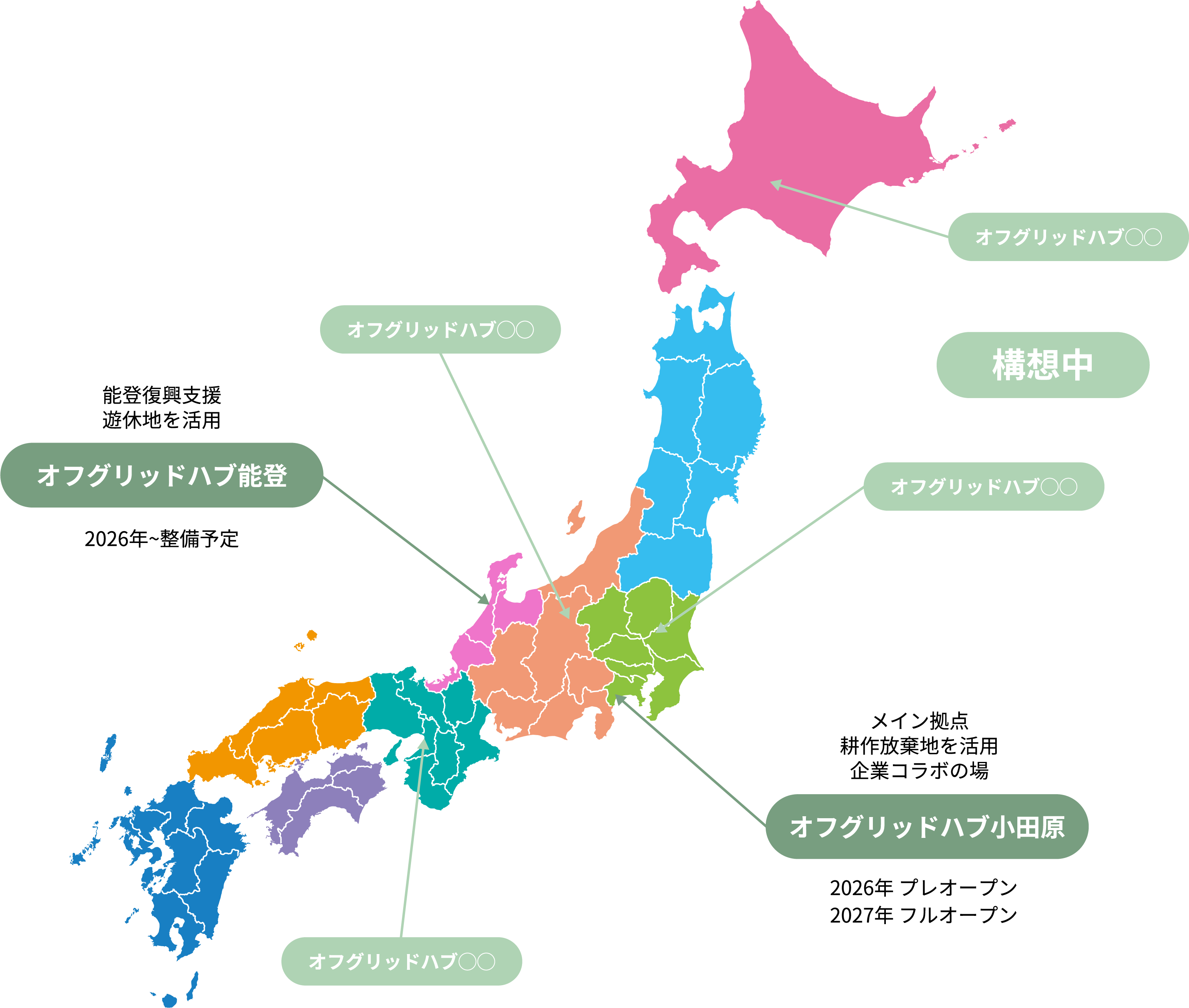

全国へ広がるオフグリッドネットワーク

オフグリッドハブ構想の第一弾は、神奈川県小田原市早川エリアにて開設予定です。ここでは、オフグリッド型モビリティを活用し、「地域活性化×脱炭素×防災」をテーマに実証と展示を行います。

イベントやマルシェ、飲食・物販などの活動を通じて、一般の方にも“オフグリッドのある暮らし”を身近に感じてもらう場とします。

また、モビリティによる周遊連携、耕作放棄地の有効活用、脱炭素木材の栽培、防災教育の実施など、地域ごとの特色を生かした活動を展開。

このフィールドが、企業や自治体、NPOをつなぐ共創拠点として機能します。

地域とともに育つ、分散型インフラの未来

能登地域にも同様のフィールド整備が進行中で、将来的には全国展開を視野に入れています。各地のオフグリッドハブがネットワークとしてつながることで、災害時にはトレーラーハウスを迅速に派遣できる“分散型インフラ網”が形成されます。

平常時は地域の賑わい創出、非常時は迅速な支援拠点──この二面性こそが、これからの時代に求められる“しなやかな社会構造”です。

私たちオフグリッドフィールドは、オフグリッドハブを通じて、「インフラに頼らないまちづくり」から「インフラを越える社会づくり」へと進化を目指します。